ツインドラムにチューバという変則編成のサンズ・オブ・ケメット、南アフリカのジャズ・ミュージシャンと結成したシャバカ&ジ・アンセスターズ。エレクトロニック・ミュージックのデュオのサッカー96の2人とのトリオ編成のコメット・イズ・カミング。その3つを行き来しながら、様々な形でバルバドスにルーツを持つイギリス人としての自身のアイデンティティをアグレッシブかつパワフルに表現していた。

そんなシャバカ・ハッチングスが「シャバカ」という名義でEP『Afrikan Culture』を発表したのは大きな転機になった。クラリネット、バスクラリネット、フルート、尺八、ムビラ(カリンバ)を演奏し、サックスを使わず、ゆったりとした音楽を奏でた。それはシャバカの活動におけるステイトメントのようにも見えた。

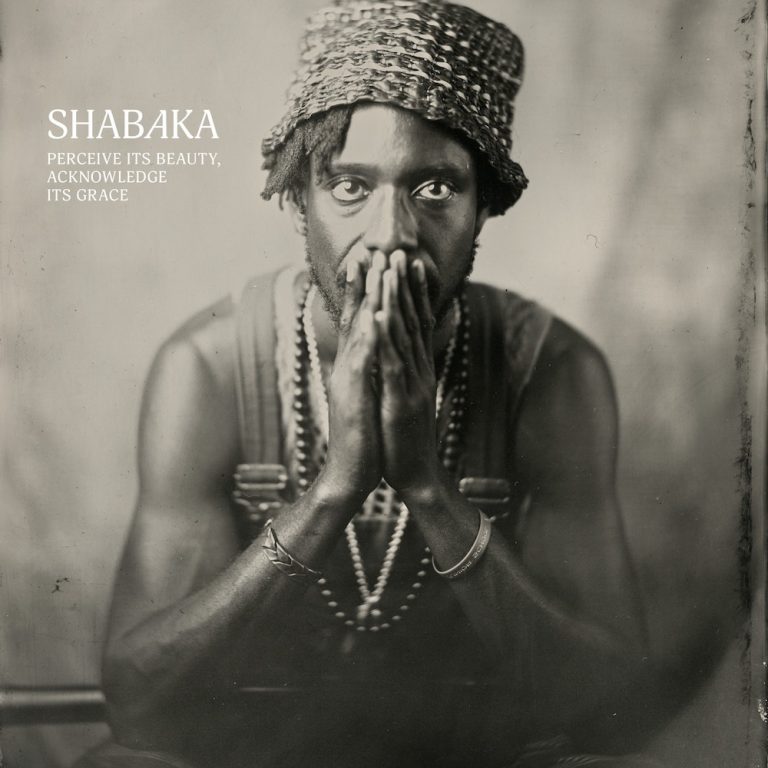

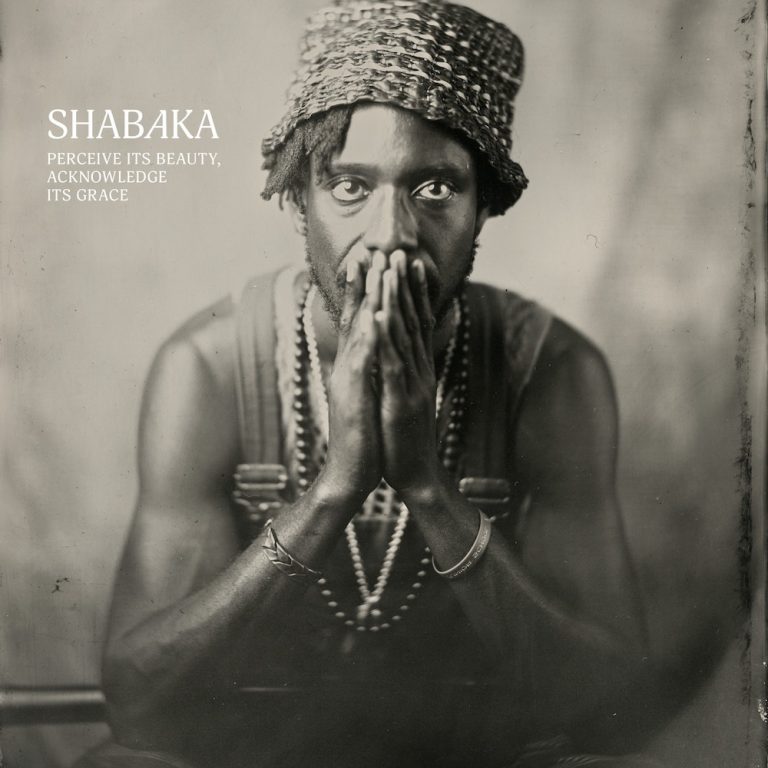

そして、今年、『Afrikan Culture』の続編とも言える『美の恵み(原題: Perceive its Beauty Acknowledge its Grace)』を発表した。音楽的には『Afrikan Culture』の路線ではあるが、ここで特筆すべきはこのアルバムの楽曲の多くがアメリカのトップミュージシャン共に制作されていることだろう。本作はイギリスのジャズ・ミュージシャンが主導でアメリカのジャズ・シーンとがっつりコラボした初めてのアルバムとしても歴史に刻まれるはずだ。しかも、そのサウンドはアメリカ的な“ジャズ”の文脈ではなく、シャバカが取り組むゆったりとしたサウンドであり、シャバカはサックスではなく、尺八や竹笛などを駆使して、深みのある音楽を提示している。

シャバカ 美の恵み

Available to purchase from our US store.――Perceive its Beauty, Acknowledge its Graceというタイトルの意味を教えてください。

アルバムのタイトルは、前に出したEP『Afrikan Culture』に呼応しているんだ。「アフリカン・カルチャーはその美しさを認識し、その恩恵を知覚する…」と二つは連続している、ということ。なので願わくば、次のアルバムのタイトルも、これまで二つのタイトルに続く物語、つまりナラティヴの流れを汲んだものになればいいなと思っている。

――なるほど。ではアルバムのコンセプトは? タイトルそのものだったということ?

ああ、アルバムタイトルがコンセプトだ。僕の場合、音楽がすべて完成した後で、ではこのアルバムは何を意味していたのか?どういうコンセプトだったのか?ということが見えてくる。コンセプトがわかった上でレコーディングにのぞむことは滅多にないよ。だから音楽に深く入り込み、音楽が何を語ろうとしてるのか、歌詞が何を意味してるのかに耳を傾けていた時、Perceive Its Beauty, Acknowledge its Graceというタイトルが、思い浮かんだんだ。

――音楽面でのコンセプトはありましたか?

いや、なかった。音楽面では、セッション用に書き溜めていたたくさんのフルートのメロディがあったので、そこが出発点だった。ところが実際にスタジオに入ってみて気づいたのは、それまでに書いたメロディを、スタジオでのメロディの作り方に反映させることが最良の方法なんじゃないかってこと。 僕がやろうとしてたのは、ミュージシャンが集まって音楽を作るという特定のアトモスフィアや流れの中で演奏する状況を作り出し、それがどんな方向に向かい、どんなメロディを生むのかを見ることだった。つまり全員がフルートと、もしくは僕がレコーディングの時点までに作ってきたメロディと、どう相互作用するのかってことに最も重点を置いたんだ。

――ここでのメロディはこれまでにあなたがアルバムで奏でてきたものとは違うものですよね。

ああ、というのもこれまでのアルバムでは僕は楽譜のようなものを準備し、メロディを書き留め、それらをストレートにそのまま演奏するという方法をとっていた。それに対して今回は、メロディはたくさん書いたものの、それらをそのまま読んで演奏するのではなく、書かれたメロディが何を提案するのかを知ろうとしたんだ。つまりメロディを書くことは、僕がフルートで何を演奏したいのかを知るための練習のようなものだった。一旦セッションが始まったら、それまで書いてきたやり方で書かれたメロディをそのまま演奏し、録音したものもあったし、そうでないものもいっぱいあったんだ。ミュージシャンたちが一堂に集まってライヴ録音したのは、あくまでレコーディングの第一段階。生で録音したものを僕は全部聞き返し、アトモスフィアやメロディが音楽的視点の中で最も際立っていると思えた部分を、何時間にも及ぶテープの中から抽出し、再びスタジオに戻り、新たに書き加えたメロディをさらに追加でレコーディングした。たとえば「As The Planets And The Stars Collapse」や「Kiss Me Before I Forget」のパートの多くは、2回目のレコーディングで書かれたものだ。そこにはミュージシャンたちはいなかったので、バンドというコンテクストで録音したものの上に、僕が新たに書き加えたんだよ。

――アトモスフィア、という言葉が何度も出てきましたし、重要な部分だったと思うのですが、どういうものを目指していたのですか?

ミュージシャンたちには、音楽が持つ限界のゾーンを想像してくれと頼んだんだ。たとえば、イントロやアウトロ…メインイベントが起きる前、これから何かが起きるという、沸々と高まる期待感というようなものをね。そしてその緊張感と、まだ到達していない期待感というゾーンにずっとい続けてほしいと願ったんだ。でもそれは案外難しいことで。というのも、ジャズの文脈では多くの音楽が”激しさに向かう”ことが基本になっているからだ。だからその激しくないゾーン、という一貫したアトモスフィアに…それがどんなアトモスフィアであったにせよ…留まり続け、その中で何が示唆されるかを知りたいんだ、ということをミュージシャンたちには告げたのさ。しかもレコーディングでは、ヘッドフォンも仕切りも用いなかった。フルートがそもそも音量が小さいのでそれと音を調和させ、融合させるには、スタジオ内では静かに、ある種のアトモスフィアリックな演奏をしなければならなかったのさ。

――ところで、今作は数多くのアメリカのミュージシャンが起用されていますよね。

ただ、一緒にやりたいなと思ったんだよ。彼らは皆、ここ数年の間に出会って演奏するようになり、また機会があったらやろうと約束をしてたミュージシャンたちだ。誰も僕が長い間、一緒にやりたいと思っていたミュージシャンたちだから、こちらから連絡をして「一緒に音楽を作らないか?」と声をかけた。特に、今回ははっきりと「こういうアルバムにしたい」「こういうサウンドにしたい」といった具体的なアイディアがあって始めたわけではなかったから、選ぶ決め手になったのは、彼らのパーソナリティだった。つまりは、スタジオで一緒に演奏する経験をしたいと思えたミュージシャンたちだったということだね。

――では、一人ずつ聞かせてください。まずはジェイソン・モラン。

ジェイソン・モランのことは何年も前からの大ファンだった。彼とはレコーディングセッションの前年のThe Big Ears Festivalで会っていた。さから、こちらから連絡をとり「一緒にやりませんか?」と聞いてみたんだ。彼が即興演奏する際の作曲的な考え方が、僕がやろうとしていたことに通じると思ったんだ。それもあって、すごく合うと思ったんだ。

――次はエスペランサ・スポルディングです。

エスペランサともここ何年かでよく話もするし、何度も共演している。彼女とはチャンスがある限り、ジャムセッションでもスタジオセッションでも、とにかく音楽を一緒にクリエイトしよう、とお互いに話してるんだよ。だから、ごく自然に連絡を取った。僕が尊敬する相手で、連絡が取れる親しい相手には、こちらから「やらない?」と声をかけたっていうこと。

――彼女がもたらしたものは?

そりゃあ、素晴らしいベースプレイということに尽きる。というか、どのミュージシャンももたらしてくれるものは同じ。音楽的な貢献、空気、感受性、ドラマ的なフォルムの感性…あとは、音楽そのもの。そういったものを彼女はもたらしてくれたんだと思うし、逆にそれしかないんだ。他の全員に関してもそうだよ。彼らの音楽の才能と感性、それがすべてだね。

――近年のエスペランサが作っているアルバムと、今あなたがやりたいことには共通点があると思うのですが、どうですか?

ああ。彼女とは本当によく話をするんだけど、音楽に対する考え方が似てると思う。二人とも、自分たちが選んだどんな音楽的環境に対しても誠実で、パーソナルで親密な関係を持つ、魂からの音楽を作ることの意味を理解しようとしてるんだと思う。

――最後にアンドレ3000についても聞かせてください。

竹でできた楽器を学び、それで何を演奏したいのかを理解したいという、学びという意味で僕らの旅は同じだ。ヴァン・ゲルダー・スタジオでの最初のセッションに彼は参加していない。彼とはロンドンでの個別セッションでやったんだ。以前、僕が彼のアルバムで演奏したので、そのお返しで喜んで参加するよと言ってもらえたんで、彼にも「やりたい?」と聞いたら「ああ」と。

――彼らとセッションしたわけですが、あなたが目指していた静かでアトモスフィアリックな演奏への意図を彼らとどう共有したのですか?

ただ「静かにしろ」と言ったんだ。大きな音で演奏するな。フルートが聞こえなければならないことを忘れるな、それを忘れないでくれ、ってことだね。今回のようなケースは、ミュージシャンに直に「これは静かなセッションなんだ」と告げればいいだけの簡単な話さ。つまりはセッションの主となるのは楽器同士のインタープレイで、進行(プログレッション)することを主としたインタープレイじゃない。ある点に向かって進むのではなく、その点の中に生き続けるものであるべきなんだ。だから何かがシフトしたり変化する時は、あくまでも有機的で自然に感じられなきゃダメだったんだ。

2024年4月某日

インタビュー:柳樂光隆

通訳:丸山京子

【リリース情報】

シャバカ 美の恵み

Available to purchase from our US store.01. エンド・オブ・イノセンス

02. アズ・ザ・プラネッツ・アンド・ザ・スターズ・コラプス

03. インセキュリティーズ

04. マネージング・マイ・ブレス、ホワット・フィアー・ハド・ビカム

05. ザ・ウーンデッド・ニード・トゥ・ビー・レプレニッシド

06. ボディー・トゥ・インハビット

07. アイル・ドゥ・ホワットエヴァー・ユー・ウォント

08. リヴィング

09. ブリーシング

10. キス・ミー・ビフォア・アイ・フォーゲット

11. ソング・オブ・ザ・マザーランド

〈パーソネル〉

シャバカ(fl, cl, 尺八, ts)

カルロス・ニーニョ(per)、アンドレ・3000(fl)、フローティング・ポインツ、クリス・スカラー(electronics)、エスペランサ・スポルディング、トム・ハーバート(b)、ブランディ・ヤンガー、チャールズ・オヴァートン(harp)、ミゲル・アトウッド・ファーガソン(strings)、モーゼス・サムニ―、ソール・ウィリアムズ、エルシド、ララージ、エスカ、リアン・ラ・ハヴァス、アヌム・リャポ(vox)、ナシート・ウェイツ、マーカス・ギルモア(ds)、デイヴ・オクム(g)、ジェイソン・モラン、ンドゥドゥゾ・マカティーニ(p)、スーリヤ・ボトファシーナ(syn)、ラジナ・スワミナタン(Mrudangam)

【シャバカ 各種リンク】

UM公式: https://www.universal-music.co.jp/shabaka/

公式HP:http://www.shabakahutchings.com/

X(旧Twitter):https://twitter.com/shabakah?lang=en

Facebook:https://www.facebook.com/shabakahutchingsmusic/

Instagram:https://www.instagram.com/shabakahutchings/?hl=en

Header image: Shabaka. Photo: Gareth Jarvis.