キース・ジャレット『At The Deer Head Inn ―The Complete Recordings』

「ジャズイン22号」、42ページ掲載の記事に胸が熱くなった。

タイトルは“キース、再び音へ—– 静寂を破って鳴り出す一音に、すべての時が宿る”。人前での演奏活動を停止して久しいキース・ジャレットが今年2025年の5月、非公式の形とはいえ自身の誕生パーティでピアノを演奏したというのだ。場所はペンシルヴェニア州ポコノにあるジャズ・ロッジ「ディア・ヘッド・イン」。演奏曲目は「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」、「ソーラー」、「バップ・ビー」、「ビリーズ・バウンス」等。稲岡邦彌氏の現場レポートには「キースの指先からメロディが奔り出る」「往時を思わせる、流れるようなキースのアドリブ」とある。氏は1970年代トリオ・レコードに勤務して“新興”ECMレーベルの日本における普及に努め、キースの大作にして傑作『サンベア・コンサート』にも大いに携わった人物だ。キースに関する近著の発刊も控えているときく。2度のストロークに見舞われた80歳のキースの指先からメロディが奔り出たのか——-あの稲岡さんがそう書いているのだから間違いないだろう、と思う気持ちが私の中にはある。

この復活(といっていいだろう)と、まるでタイミングを合わせるかのように、ECMレーベルが粋なことをしてくれた。4枚組LP『At The Deer Head Inn: The Complete Recordings』のリリースである。1枚目と2枚目に『At The Deer Head Inn』(94年にCDとして発売)、3枚目と4枚目に『The Old Country』(昨年CDとして発売)が収められている。

キース・ジャレット ジ・オールド・カントリー ~モア・フロム・ザ・ディア・ヘッド・イン

Available to purchase from our US store.1992年9月16日、前述「ディア・ヘッド・イン」で行われたセッションを、アナログ盤で追体験できるのは快挙だ。レコードは重量盤仕様で、しかも、『At The Deer Head Inn』分も『The Old Country』分も厚手の紙のジャケットに収められている。そしてこの2枚組×2点が、実に丈夫な紙でできたボックスに収納されている。

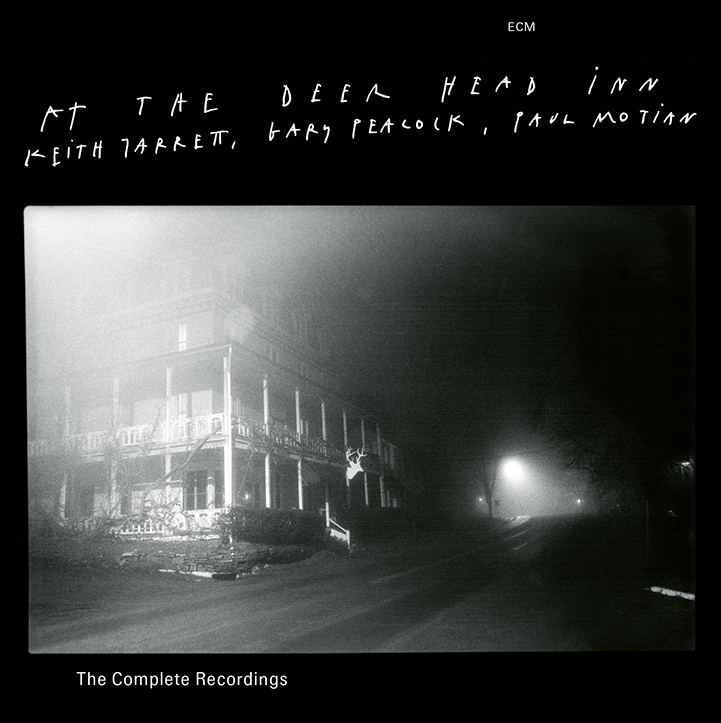

手にしたときの充実感はまさに“実際の体験にまさるものなし”。片面あたりの収録時間は10分台に収められており、近年のアナログ盤の常で溝は外周寄りにカッティングされている。針が盤の上をサクサク進む。ジャケット写真はCDのそれをシンプルに拡大した感じだが、『At The Deer Head Inn』にうつる“鹿の頭”がこんなにものすごい迫力で視界に入り込んでくるとは、これもまた、アナログ盤効果なのかもしれない。

キース・ジャレット アット・ザ・ディア・ヘッド・イン: The Complete Recordings【直輸入盤】【初回限定盤】【4LP】

Available to purchase from our US store.レコーディングされた1992年、キース~ゲイリー・ピーコック~ジャック・ディジョネットのトリオは活動10年目に入っていた。すでにキースのアルバム・リリースは“ソロか、このトリオのどちらか”という感じになっていたと記憶する。キースとしての最近作はソロの『ウィーン・コンサート』、トリオとしての最近作は『ザ・キュアー』あたりだったはずで、トリオによる特に世評の高い一枚『バイ・バイ・ブラックバード』は録音されていたもののまだ出ていない(93年リリース)。ホール・コンサートや大型ジャズ・フェスティバルで多忙を極めていたであろう時期のキースがなぜ、「ディア・ヘッド・イン」で公演したのか? そこには同店とピアニストの特別な関係がある。創設者であるボブとフェイのレア夫妻が「ディア・ヘッド・イン」をジャズのヴェニューにしたのは1950年代のこととされる。そして62年、ジョン・コーツというピアニスト(50年代半ばサヴォイ・レーベルにアルバムを残す)がハウス・ミュージシャンの座に就いた。キース少年は彼のトリオでドラムを叩いたり、時おり代役としてピアノを弾いたようだ。そして92年、レア夫妻は第一線から身を引き、娘のドナとその夫が事業を引き継ぐことになった。キースが当レコーディングに臨んだのは、同時期のことだ。イアン・カー著『キース・ジャレット 人と音楽』には、キースのこんな発言が紹介されている。

「いつも彼(ボブ)にぼくのレコードを持って行き、ぼくがやっていることをよく知っていてもらうようにした」

レア夫妻への感謝、新オーナーへの希望、少年時代から親しんでいた「ディア・ヘッド・イン」の空気などがキースを動かし、傑作をものにさせたのだと思う。

1992年9月16日、「ディア・ヘッド・イン」でプレイしたのはキース、ゲイリー・ピーコック、そしてポール・モチアンの3人。ディジョネットは“スペシャル・エディション”という自身のグループでも動き回っていたので、あえて60~70年代の演奏仲間であったモチアンに声をかけたのかもしれないが、92年当時のモチアンはモチアンでジョー・ロヴァーノ~ビル・フリゼールとのトリオを軸に話題作を連発しており、確実にジャズの新天地を拓いていた。ピーコックとモチアンはビル・エヴァンス『トリオ‘64』(63年録音)、ポール・ブレイの諸作(『ウィズ・ゲイリー・ピーコック』に収められている63年のセッションなど)で顔を合わせている旧友同士であり、90年からは菊地雅章とのユニット“テザード・ムーン”も始めていた。

「これはポール・モチアンとの16年ぶりの再会であり、ジャム・セッションであった」とキースは『At The Deer Head Inn』のライナーノーツに記している。大好きな楽曲の数々を、信頼のおける旧友と、なじみ深い場所で、少数の、だが熱心な観客の前で演奏する喜びは、キース、ピーコック、モチアンの誰にとってもかえがたいものであったろう。今回、LPで初めて聴いて、ジャッキー・バイアードがおそらく50年代初頭には書いていたであろうブルース・コード「チャンドラ」における3人の呼応(69年のプレスティッジ盤『サンシャイン・オブ・マイ・ソウル』に収められているバイアードの自作自演では、テーマ部分がデイヴィッド・アイゼンゾンとのユニゾンで展示されている)、「ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ」の後半を覆う狂おしいまでの“変奏”に、特に心を打たれた。