1960年代初頭、ジャック・ディジョネットはシカゴのアヴァンギャルド・シーンの中核に深く関わり、その後ブルーノートのポスト・バップ作品の名盤に貢献し、さらにはマイルス・デイヴィス、チャールス・ロイド、ミロスラフ・ヴィトウスらと共にジャズ/ロックの開拓にも寄与した。1970年代半ばから後半にかけては、ECMレコードの“ほぼ専属”ドラマーのような存在となり、同レーベルからは高い評価を得たリーダー作も複数発表している。

キース・ジャレット、ゲイリー・ピーコックと組んだキース・ジャレット“スタンダーズ・トリオ”は、1980年代のネオ・トラディショナリズムの最前線に立ち、彼自身のバンドにはM-Baseの旗手グレッグ・オズビーやゲイリー・トーマスを迎えて、80年代後半に独自のアヴァン・フュージョンを展開した。1990年代のブルーノート/ヴァーヴによるジャズ復興の時期には、ジョン・スコフィールド、ベティ・カーター、マイケル・ブレッカー、ハービー・ハンコック、ジョー・ヘンダーソンらと共演している。

多くの人にとって、モダン・ジャズ・ドラムの「神聖なる三位一体」とは、エルヴィン・ジョーンズ、トニー・ウィリアムス、そしてジャック・ディジョネットの事である。ディジョネットは当初この2人から影響を受けていたが、やがて一小節聴けば分かるほどのオリジナル・スタイルを確立した。彼には音楽に生命を吹き込み、推進力を与える卓越した能力があり、スネアとタムを駆け回る鮮烈な七連打でソリストを奮い立たせた(彼は常に大型キットを好み、とりわけ乾いた響きのシンバルやベル、チャイムといった独特のパーツを取り入れていた)。

彼のオーケストラ的なドラム・アプローチは、優れたピアノ演奏に根ざしていたのは言うまでもない。長身で、セットの前では非常にしなやかな身のこなしを見せたが、同時に長時間に渡って大音量を維持することも可能であった。例えば、マイルス・デイヴィスの「What I Say」での20分に及ぶ猛攻を聴けば、それは明らかである。

ディジョネットは、ほとんどのジャズ・ファンが選ぶトップ 20リストに必ず登場するだろう。そうでない方のために、あなたのレコード・コレクションを彩る彼のドラムの代表作をご紹介しよう。

ハービー・ハンコック:『ニュー・スタンダード』(1996)

ハービー・ハンコック ニュー・スタンダード

Available to purchase from our US store.

ジャックは「ニューヨーク・ミニット」でハービーと刺激的な丁々発止のやり取りを展開し、「バッド・ガール」では、ラテン風味のイントロから一気に疾走するビバップへと雪崩れ込む展開が、まさに驚異的である。さらに「シーヴス・イン・ザ・テンプル」では、シンプルながらも強烈に決まったファンク/ロック・ビートで深く切り込んでいる。総じて、本作ではディジョネットの最もセンス溢れる演奏が刻まれており、推進力に満ち、グルーヴの核心を確実に捉えていると言える

ジャッキー・マクリーン:『ジャックナイフ』(1966年)

このブルーノートの名盤において、ディジョネットは早くも大きな成果を残している。「On The Nile」、「Blue Fable」、「Soft Blue」では、彼がエルヴィン・ジョーンズばりの全開モードで叩く姿が聴ける一方、タイトル曲と自身の作品「Climax」では、電光石火のビバップを展開している。

ケニー・ホイーラー:『ヌー・ハイ』(1975)

Kenny Wheeler Gnu High

Available to purchase from our US store.

カナダのトランペット&フリューゲルホルン奏者によるこのアルバムは、1970年代中盤のECMサウンドを象徴する作品であり、その核を成しているのがディジョネットの存在である。オープニングの「ヘイオーク」における、奇跡的とも言える浮遊するようなワルツ・スウィングは、ジャズの中でも唯一無二であり、ディジョネットは明確なダウンビートをほとんど提示しない。これに応じてホイーラーはレコーディング史上でも屈指の強烈な演奏を残し、キース・ジャレットは与えられた広大な空間を存分に活かして、名演と呼ぶべきラプソディックなソロを繰り広げている。ディジョネットはその後、1985年のECM作『ダブル・ダブル・ユー』にも参加し、そこではマイケル・ブレッカー(テナー・サックス)とも共演している。

ヤン・ガルバレク:『Places』(1978)

ジャックは、名手ガルバレクをはじめ、ギターのビル・コナーズ、オルガン/ピアノのジョン・テイラーと共に、フラット・ライド・シンバルを駆使し、独自の滑らかでストレートな4/4ビートで魅了する。「Going Places」終盤での驚異的な猛攻は圧巻で、彼はガルバレクを煽り立て、録音史上最も電撃的なソロの一つへと導いている。これはディジョネットにとってECMで最良の時代の一つであり、同時期にはビル・コナーズ、ラルフ・タウナー、テリエ・リピダルの作品でも重要な演奏を残している。

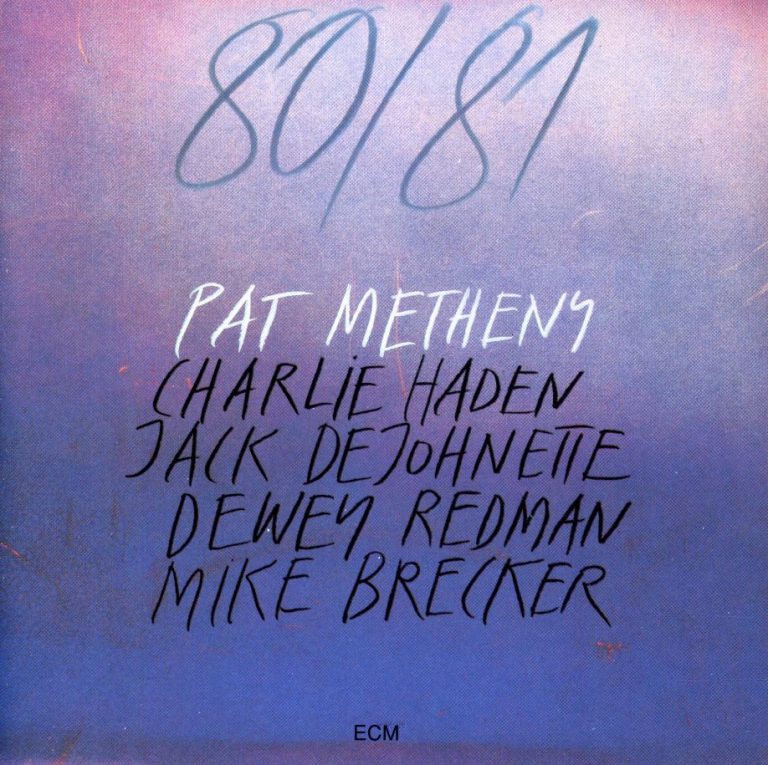

パット・メセニー:『80/81』(1981)

パット・メセニー 80/81

Available to purchase from our US store.

イーサン・アイヴァーソンがSubstackで寄稿した追悼文には「ジャックはロック音楽を愛し、まるでパイルドライバーのように基本ビートを叩き込むことができた」と記しているが、実際にディジョネットは「エヴリデイ(アイ・サンキュー)」をミッド・テンポなロック寄りの領域へと押し込む勢いを見せる。しかし、そのダイナミクス感覚とシンバルの扱いによって、曲は単なるロック風の演奏を遥かに超えた次元へと引き上げられている。更に「ターンアラウンド」では模範的なスウィングを聴かせ、ベーシストのチャーリー・ヘイデンがエンディングで思わず大きな声を上げて賛辞を送るほどである。

キース・ジャレット / ゲイリー・ピーコック / ジャック・ディジョネット:『ボディ・アンド・ソウル』(1991)

「ベムシャ・スウィング」ではニューオーリンズ風のセカンドライン・ビートが炸裂し、「ウディン・ユー」では圧倒的な推進力でスウィングし続ける。しかし真に度肝を抜かれるのは、スロー・ブルース「昔はよかったね」での“曲がるような”ソロである。彼はまるで時間の構造そのものを操っているかのようで、その効果は驚異的である。

マット・フィリップスはロンドンを拠点とするライター兼ミュージシャンで、Jazzwise、Classic Pop、Record Collector、The Oldie誌などに作品を掲載しています。著書に『John McLaughlin: From Miles & Mahavishnu to the 4th Dimension』、『Level 42: Every Album, Every Song』など。

ヘッダー画像:ジャック・ディジョネット。写真:ピーター・ガナッシュキン / ECMレコード。