1950年代のロサンゼルスで、まだ有名になる前のオーネット・コールマンとジャム・セッションを行ったこと。1960年代初頭、ドラマーのチコ・ハミルトンの先鋭的なクインテットで演奏し、作曲も担当したこと。1966年以降は、ドラマーのジャック・デジョネット、ピアニストのキース・ジャレット、ベーシストのセシル・マクビー、ロン・マクルーアと共に、名高き「クラシック・カルテット」を率いたこと。このグループは、ヒッピー世代から絶大を支持を受けクロスオーバー的な成功を収め、マイルス・デイヴィスにロックの会場で演奏を始めるきっかけを与えたこと。更に西洋以外の楽器や思想をジャズに取り入れた先駆者であったこと。1980年代にはピアニストのミシェル・ペトルチアーニとツアーを行ったこと。そして1989年から2013年にかけて、12枚以上のアルバムをリリースし、ECMレーベルと長く実り多い関係を築いたこと。

サックス奏者/フルート奏者チャールス・ロイドは、ジャズ界での長い人生において数多くの芸術的変遷を経験してきた。その主要な節目を駆け足でなぞるだけでも、実に多様性と深みを兼ね備えた音楽的旅路が浮かび上がる。そして70代後半に入ったロイドは、2015年にライヴ・アルバム『Wild Man Dance』を発表し、ブルーノートという永続的な拠点を見出した。それ以来、ロイドは目覚ましい創造性の閃光を放ち続けている。多くの音楽家が活動のペースを落とし始める年齢においても、彼は称賛を浴びる力強い作品群を矢継ぎ早に発表し続け、衰えぬ力を保ちながら、経験の知恵から生まれた包括的なヴィジョンを示しているのである。

チャールス・ロイド&ザ・マーベルズ + ルシンダ・ウィリアムズ – Vanished Gardens (2018)

2016年、ロイドは新バンド「ザ・マーベルズ」を結成し、アルバム『I Long To See You』を発表。ベースのルーベン・ロジャースとドラムのエリック・ハーランドによる精鋭リズム・セクションに加え、ギタリストのビル・フリゼールとペダル・スチール・ギター奏者グレッグ・ライズのアメリカン・サウンドが特徴だ。2018年には『Vanished Gardens』をリリース、ブルース、カントリー、ロックに根ざした多彩なシンガー・ソングライター、ルシンダ・ウィリアムスを迎えた。ロイドとウィリアムズによるオリジナル曲に加え、セロニアス・モンクの「モンクス・ムード」やジミ・ヘンドリックスの「エンジェル」を真心溢れる演奏でカヴァーした本作は、まさしくアメリカへのラブレターと呼ぶに相応しい作品となっている。

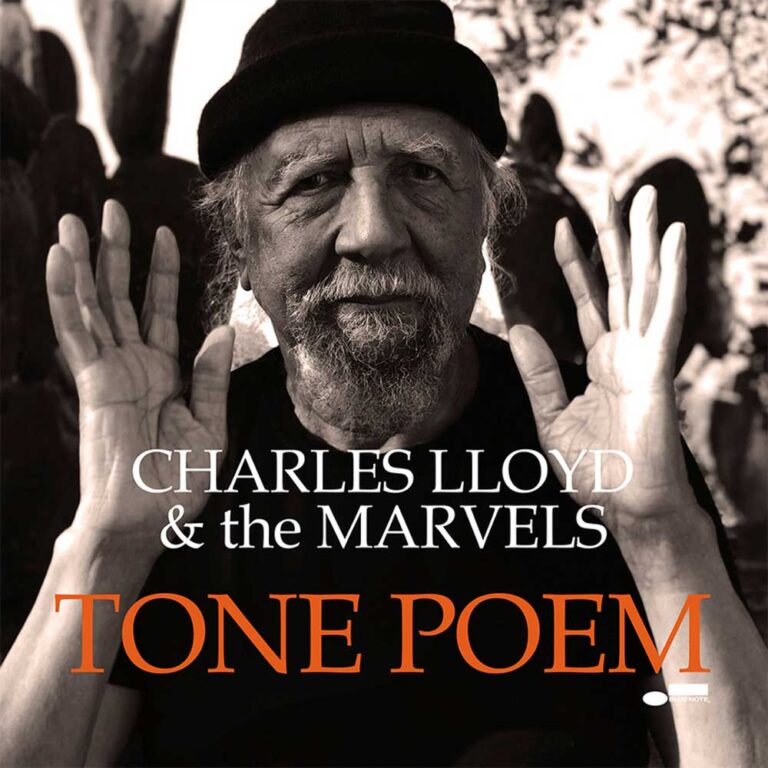

チャールス・ロイド&ザ・マーベルズ – トーン・ポエム (2021)

マーベルズの3枚目のアルバム『トーン・ポエム』では、ヴォーカリストを伴わずとも、依然として多様なジャンルから選ばれた楽曲を、想像力豊かなインストゥルメンタルとして解釈し、もう一つのアメリカン・ソングブックを探求している。オーネット・コールマンの「ピース / Peace」と「ランブリン / Ramblin’」の2曲は、フリー・ジャズからよりルーツ色の濃い生々しい響きへと姿を変え、とりわけ後者はブルース・ロックのグルーヴに乗って展開される。レナード・コーエンの「アンセム / Anthem」は、ゆったりとしたカントリー風の賛歌として響き渡る。そしてロイドは、かつてチコ・ハミルトン・クインテットで共に活動したギタリスト、ガボール・ザボに敬意を表し、彼のうねるような名曲「レディ・ガボール / Lady Gabor」を純度の高い解釈で演奏している。さらにロイドのオリジナル曲もまた、往年のスタイルを深く掘り下げ「ディズマル・スワンプ/ Dismal Swamp」では伝染力あるブーガルーの雰囲気を喚起しているのである。

チャールス・ロイド トーン・ポエム

Available to purchase from our US store.チャールス・ロイド – トリオ:チャペル(2022)

2022年、ロイドは自身のキャリアにおいて最も野心的な企画の一つを発表した。それが『トリオ・オブ・トリオズ』である。このシリーズは同年に3枚すべてがリリースされ、それぞれ異なるトリオ編成での演奏を収録し、異なる音楽的雰囲気を喚起するものとなっている。その第一弾を飾ったのは、2018年に行われた「チャペル・トリオ」による初共演の記録であり、ギターにビル・フリゼール、ベースにトーマス・モーガンを迎え、サンアントニオのコーツ礼拝堂という静謐な空間で収録された。ロイドは「私の記憶の中で、我々の初演はいつまでも魔法のような場所を占めている」と述べている。実際に耳を傾ければ、その理由は明らかである。親密で遊び心に満ちた演奏は、ロイドのオリジナル曲の数々に加え、ビリー・ストレイホーンの「Blood Count」、そしてキューバの作曲家イグナシオ・ハシント・ビラ・フェルナンデスの「Ay Amor」を通じて、3人の音楽家が驚くべき相互理解を楽しんでいる様子を鮮やかに捉えているのである。

チャールス・ロイド トリオ・オブ・トリオズ

Available to purchase from our US store.チャールス・ロイド – トリオ:オーシャン(2022)

トリオ・シリーズ第2作は、またしてもパーカッションを伴わない編成によるライヴ演奏を記録したものである。今回のトリオは、アンソニー・ウィルソン(g)とジェラルド・クレイトン(p)を迎え、ロイドの故郷サンタバーバラにある150年の歴史を持つロベロ劇場で収録された。ロイドにとってはさらに個人的な繋がりもある。と言うのも、アンソニー・ウィルソンはトランペッター、ジェラルド・ウィルソンの息子であり、ロイドは1950年代の10代の頃にそのビッグバンドで演奏していたのである。ここでも静謐かつ親密な精神の交感が繰り広げられ、広大な音楽的領域を渡り歩く。そこにはジャズの根源へのロイドの深い愛情と、輝かしい過去の経験が映し出されている。「Hagar and the Inuits」にはオーネット的な精神が宿り、「Jaramillo Blues」では寛いだグルーヴが展開されるのである。

チャールス・ロイド トリオ・オブ・トリオズ

Available to purchase from our US store.チャールス・ロイド – トリオ:セイクレッド・スレッド (2022)

『トリオ・オブ・トリオズ』の掉尾を飾る本作は、2020年、カリフォルニア州ヒールズバーグのポール・マーダー・ギャラリーにて、新型コロナによるロックダウン下で行われたライヴ配信コンサートとして収録されたものである。ギタリストのジュリアン・ラージ、そしてロイドの後年における最重要共演者の一人であり、2001年に初めて共演したタブラの巨匠、故ザキール・フセインを迎えている。アルバムの中心には、ロイドが何十年にも渡り人生の大切な一側面としてきたインド音楽とヴェーダーンタ哲学への深い愛と敬意が息づいている。ロイドはドン・ウォズにこう語っている。「この音楽とその働きは言葉では言い表せない。それは心を癒すのだ」と。

チャールス・ロイド トリオ・オブ・トリオズ

Available to purchase from our US store.チャールス・ロイド – The Sky Will Still Be There Tomorrow (2024)

2023年春、85歳を迎えた探究心旺盛なロイドは、現代ジャズにおいて最も求められている奏者たち――ジェイソン・モラン(p)、ラリー・グレナディア(b)、ブライアン・ブレイド(ds)――を擁した新バンドと共に、スケールの大きな2枚組スタジオ・アルバムを録音した。2024年に発表された『The Sky Will Still Be There Tomorrow』は、新旧のオリジナル曲を収めた驚異的な作品集であり、多くの愛奏曲が意外な新たな姿へと変貌を遂げている。本作は、ロイドが90年近い生涯を歩む中で、いまなおその炎が衰えることなく燃え盛り、ジャズ史において最も重要な業績のひとつと数えられる驚異的な成果を輝かせていることの決定的な証拠である。

チャールス・ロイド ザ・スカイ・ウィル・ビー・ゼア

Available to purchase from our US store.ダニエル・スパイサーはブライトンを拠点とするライター、放送作家、詩人。Jazzwise、Songlines、The Quietusなどに寄稿している。ドイツのフリージャズ界の伝説的存在であるペーター・ブロッツマンとトルコのサイケデリック音楽に関する著作がある。

ヘッダー画像:チャールズ・ロイド。写真:D.ダール。