クインシー・ジョーンズにはあまりに多くの側面があり、ひとつの枠に収めることができない人物であった。プロデューサー、作曲家、編曲家、トランペット奏者、指揮者、バンドリーダー、レコード会社のエグゼクティヴ…ジョーンズはこれらすべての分野で頂点を極め、その創作活動は驚くほど多彩であったため、これらすべてが一人の人間によって成し遂げられたという事実を信じ難くさせる。

ジョーンズのアルバム『ウォーキング・イン・スペース』のオリジナル・ライナーノーツは、「映画音楽の作曲家でありビッグバンド・アレンジャーでもあるクインシー・ジョーンズの途方もなく膨大な音楽作品を見ると、クインシー・ジョーンズのような人はたくさんいるという結論に達するかもしれない」という一文で始まる。これは1969年に書かれたもので、ジョーンズがキャリアをスタートさせてからわずか15年だった。その後の数十年間で、彼の範囲の広大さは倍増するばかりだった。この言葉に同意するのは簡単だ。クインシー・ジョーンズのような人はたくさんいて、それぞれが驚くほど優れていた。ライオネル・ハンプトン楽団でトランペットを吹いた青年、パリに渡りナディア・ブーランジェにクラシック作曲法を学んだ学生、フランク・シナトラのために編曲・指揮を手がけた職人、ハリウッド映画音楽を数多く作曲し、アカデミー賞に何度もノミネートされた作曲家、マイケル・ジャクソンの『スリラー』をプロデュースし、ポップ音楽史上最も商業的成功を収めたアルバムを世に送り出したプロデューサー、スティーヴン・スピルバーグと共に映画制作を手掛け、自らも映画プロデューサーとしてアカデミー賞にノミネートされた人物、マイルス・デイヴィスの最後のビッグバンド演奏の編曲と指揮を担当した音楽家…これら全てが同一人物であるというのはにわかには信じがたい。だが、それがクインシー・ジョーンズという男であった。

ジョーンズは、数々の障壁を打ち破ってきた人物である。シカゴに生まれ、自らを「ストリート・ラット(路上のネズミ)」と称した幼少期を過ごした黒人アメリカ人のミュージシャンが、イギリス映画史上最も英国的とされる作品『ミニミニ大作戦(The Italian Job)』の象徴的な音楽を手がけ、その中でも特に印象的なイギリスの労働者階級、コックニーを賛歌する「It’s Caper Time (The Self Preservation Society)」を作曲したという事実は、その一例である。ジョーンズが作る天才的な音楽がなければ、この映画がこれほどまでに成功を収めることはなかったと断言できるほど、他の誰も彼と同じ方法でこの音楽を産み出すことはできなかったであろう。ちなみに、ジョーンズとこの映画に主演した英国俳優マイケル・ケインは1933年同日生まれであり、長年に渡り共に誕生日を祝うほど親密な友情を育んでいた。クインシー・ジョーンズは、まさに唯一無二の存在であった。

「ジャズ・ミュージシャン」という言葉では、ジョーンズの音楽的拡がりを正確に言い表すにはあまりにも狭すぎる。しかしながら、ジャズは彼の音楽的根幹に常に存在していた要素であり、例えポップスなど他の領域に深く足を踏み入れようとも、ジョーンズは決してジャズのルーツを見失うことはなかった。

今回再発される4枚のアルバム『ウォーキング・イン・スペース』、『スマックウォーター・ジャック』、『バッド・ガール』、そして『ボディ・ヒート』は、1969年から1974年までの5年間をカバーしており、音楽的転換期にあったジョーンズの姿を克明に捉えている。これらの作品は、彼が多様なジャンルを自在に横断しながらも、自らの音楽的核心を見失わずに進化し続けていたことの証左である。

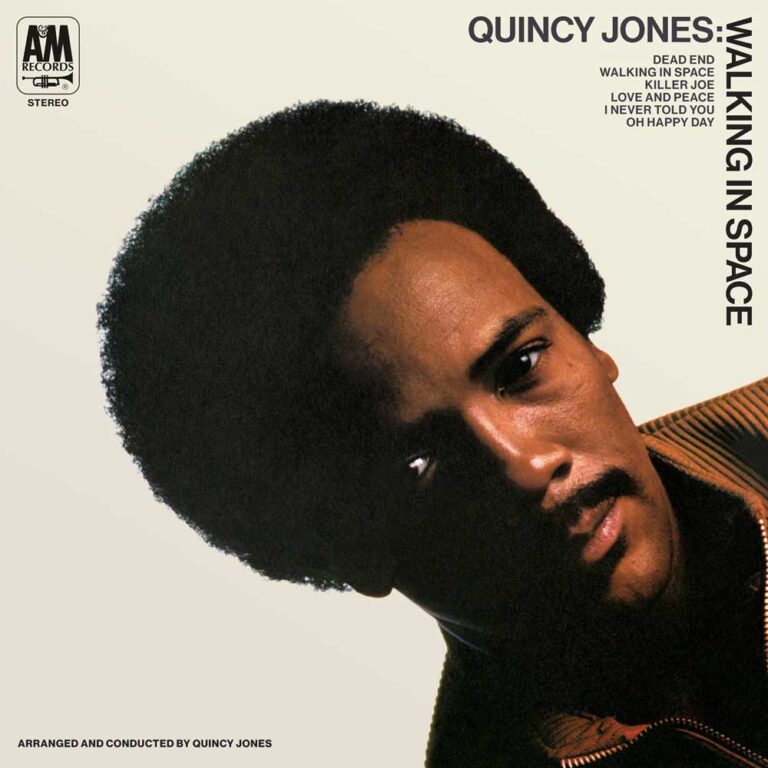

『ウォーキング・イン・スペース』(1969年)は、クリード・テイラーのプロデュースにより制作された作品であり、本作は何よりもまず、クインシー・ジョーンズを編曲者及び指揮者として前面に押し出している。編成はビッグバンドであり、フレディ・ハバード、ヒューバート・ロウズ、ボブ・ジェームス、レイ・ブラウン、グラディ・テイトといった一流ジャズ・ミュージシャンたちが名を連ねている。

クインシー・ジョーンズ / ウォーキング・イン・スペース

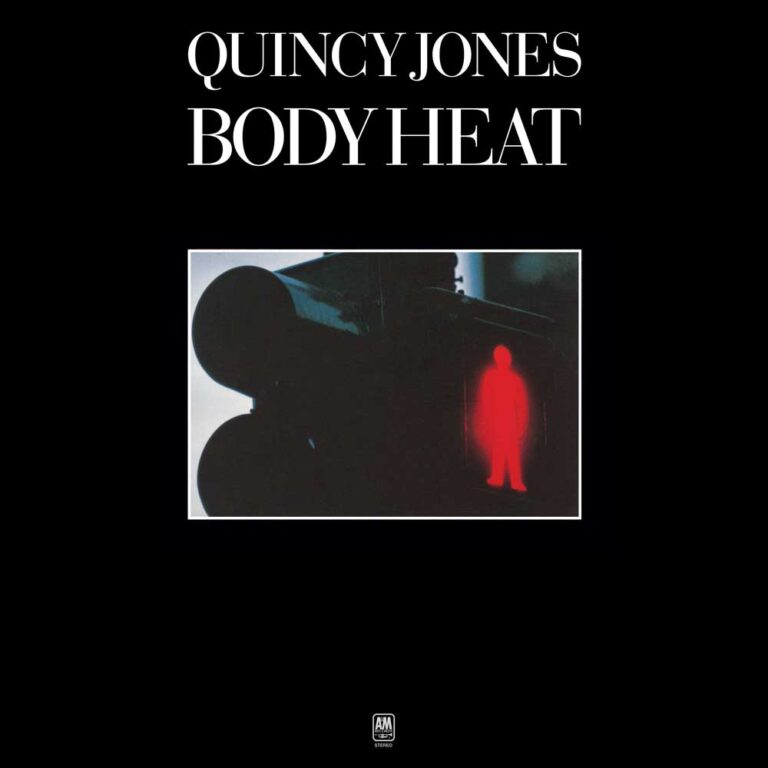

Available to purchase from our US store.1974年の『ボディ・ヒート』に至る頃には、クインシー・ジョーンズは完全に「スーパー・プロデューサー」としての姿を表している。本作はより商業的な音楽的文脈の中に位置づけられており、5年後にマイケル・ジャクソンと共に成し遂げる『オフ・ザ・ウォール』の成功を明確に予感させる方向性を強く示している。

クインシー・ジョーンズ / ボディ・ヒート

Available to purchase from our US store.プロデューサーとしてのクインシー・ジョーンズの真の才能の一つは、状況に応じて最適なミュージシャンを的確に起用する「キャスティング」の巧みさにあった。その人選は常に当時の音楽界で最高峰とされる実力者たちで占められており、正に旬の頂点にある才能を集めていた。すでに『ウォーキング・イン・スペース』で触れた面々に加え、これらのアルバムには、ミルト・ジャクソン、ジム・ホール、フィル・ウッズ、デイヴ・グルーシン、ジョージ・デュークなど、錚々たる名手たちが名を連ねている。

ハービー・ハンコックは、長年に渡りクインシー・ジョーンズとたびたび共演している。その一例として、ジョーンズがプロデュースを手掛けた1980年のジョージ・ベンソンのヒット曲「ギヴ・ミー・ザ・ナイト」におけるエレクトリック・ピアノ演奏が挙げられる。本作では、ハンコックは『ボディ・ヒート』という4作の中でも最もポップ寄りな作品で、シンセサイザー及びピアノを担当している。

この4枚のアルバムの中でどれが最も優れているかは、人それぞれの好みによるであろう。いずれの作品も、それぞれの魔法が宿っているからである。筆者にとっての白眉は『バッド・ガール』である。ジョーンズがプロデューサーとしての手腕を発揮し、出自の異なる多彩な楽曲群を実に効果的にまとめあげられている。1940年代のディジー・ガレスピーによるジャズ・クラシック「マンテカ」から、スティーヴィー・ワンダーの名曲2曲(タイトル曲「バッド・ガール」と「迷信」)に至るまで、その選曲は幅広い。ちなみに後者には、クレジットされていないながらも、スティーヴィー・ワンダー本人がカメオ的に参加している。アルバムは、フォーク・ロック・バンド、ラヴィン・スプーンフルによる「サマー・イン・ザ・シティ」の実にソウルフルかつ雰囲気に満ちたカバーで幕を開け、このアレンジによりジョーンズは1974年にグラミー賞最優秀インストゥルメンタル編曲賞を受賞している。

クインシー・ジョーンズには、実に多面的な顔があった。この多才な芸術家の音楽世界をさらに深く掘り下げたいと願う者にとって、これらのアルバムはまさに宝の山である。

1960年8月29日、ヘルシンキのクルトゥウリタロで演奏するクインシー・ジョーンズ・オーケストラ。Photo: Finnish Heritage Agency / JOKA Journalistinen kuva-arkisto, Hufvudstadsbladet.

ジョン・オプスタッドはロンドンを拠点に、映画やテレビ、コンテンポラリーダンス、コンサート音楽、アルバムプロジェクトなどで活躍する作曲家。ネットフリックスのヒット作『Bodies』や『Black Mirror』、マックス・リヒターと共同作曲したエリザベス・モスのスリラー『The Veil』などの音楽を手がける。熱心なレコード・コレクターであり、ECMの音楽には特に傾倒している。

ヘッダー画像:クインシー・ジョーンズ。Photo: A&M Records/Getty Images