“現代ジャズ・ギターの最高峰” ジュリアン・ラージが、ソロツアーのため来日する。

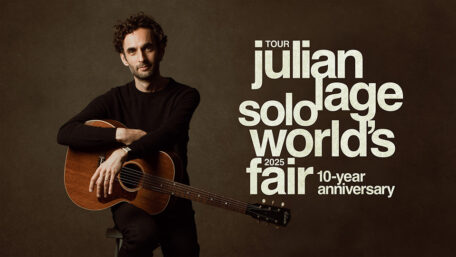

今回のツアーは、2015年に発表したソロ・アコースティック・ギター作品『World’s Fair』から10年を迎えることを記念して行われるもの。近年はエレクトリック・ギターを軸にトリオ編成で活動してきたジュリアンが、久々にアコースティック・ギターを手にするツアーという点でも大きな注目を集めている。

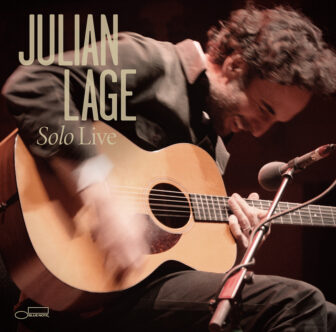

さらに、会場では来日公演限定(公演後の販売有無は現状未定)となるCD『ソロ・ライヴ/Solo Live』が発売される。これはジュリアンにとって10年ぶりのソロ・ギター作品で、近作の楽曲を含む多彩なレパートリーがアコースティック・ギターで演奏されており、美しさと深みを備えたアルバムだ。ジュリアンの音楽を愛するファンにとって必携の1枚になるだろう。

今回のツアーとリリースに合わせ、改めて彼の「アコースティック・ギター観」について話を聞く機会を設けた。これまでも彼の影響源や愛するギタリストについてインタビューしてきたが、今回はアコースティック・ギターに焦点を絞り、ジャズに留まらず、彼が探究してきた広義の「アメリカ音楽」を軸に話を掘り下げている。

Vol. 1:音楽家が歴史を学ぶべき理由とは?

Vol. 2:ギターを弾く喜びを教えてくれた先人たち

これまでの取材の中でも、最も幅広いトピックが展開された内容になった。ソロ公演の予習として、またジュリアンを通じてアコースティック・ギターの奥深い世界に触れるきっかけとして読んでもらえたら嬉しい。

(取材通訳:丸山京子)

――今回の日本ツアーはアコースティック・ギターでのソロ・ギターのライヴですよね。そしてツアーに合わせてリリースされる作品もソロ・ギター作。今日はそれに合わせてジュリアン・ラージとアコースティック・ギター”の関係について聞かせてください。

僕はエレキでギターを始めたんだけど、アコースティック・ギターは最初の頃からずっと僕の生活の一部だった。物心ついた時にはもう近くにあった楽器なんだ。

――アコースティック・ギターを弾くようになったきっかけ、覚えてますか?

うーん、さすがに覚えてないなぁ(笑)。でも、小さい頃から“ギターのもっとも自然な姿”がアコースティックだって感じてたんだ。アコースティックで弾けるなら、エレキでも何でもできる――そんな気がしていた。たぶん父がアコースティック・ギターを持っていたから、それで触り始めたんだと思うけど、とにかくずっと惹かれてた。

――最初に好きになったアコースティック・ギタリストって覚えてます?

最初はシンガー・ソングライターのギターに惹かれてたね。 James Taylor、John Martyn、Richie Havens。僕はサンフランシスコの近くで育ったんだけど、周りにギター・コレクターがいたし、素晴らしい楽器店があった。特にSchoenberg Guitars っていう有名な店があって、そこに通ってはヴィンテージのMartinやGibsonを触っていた。

そのコミュニティを通じてDavid Grismanと出会って、そこからTony Rice、Del McCoury、Norman Blake、そしてJerry Garciaまで、David Grismanと関わりのあるアコースティック・ギタリストをたくさん聴くようになったんだ。

――シンガー・ソングライターが入り口だったということは、ジュリアンも弾き語りを?

いやいや(笑)。歌じゃなくて、ギターに惹かれてたんだ。

――先ほど名前に挙がったTony RiceやDavid Grismanというと、ブルーグラスやその周辺の音楽家ですよね?ということは、入り口はブルーグラスですか?

もちろん。ブルーグラスもそうだし、フィンガー・スタイルのギタリストたち全般だね。店のオーナーだったEric Schoenberg自身も、70年代にラグタイム・ギターの素晴らしいアルバムを出している人なんだよ。それから思い出したけど、同じ時期に少しだけクラシック・ギターも学んでたから、ナイロン弦のギタリストたち、例えば、Andres Segovia、Julian Bream、John Williams、Christopher Parkeningも聴いてたかな。

――ブルーグラスのギターには、プレイヤーとしてどんな魅力を感じていますか?

ブルーグラスには本当にたくさんの魅力があるんだ。テクニックの流れ方、スピード、ソロの眩しい感じ、伴奏の美しさ、きりがないよね。その多くはジャズにも近い精神性があると思う。ブルーグラスを演奏したり学んだりすることは、ギタリストとして成長するための道でもある。ピッキングの精度、音色の作り方、ほかの楽器とのブレンド、アンサンブルの中での役割とか、アコースティック・ギターでやる以上、全部が本当にシビアだから。ブルーグラスは、ギターの基礎体力を鍛えてくれる音楽だってこと。僕のお気に入りのプレイヤーたちは、みんなそこから何かを学んでいるし、僕自身、今もブルーグラスから学び続けていると言えるね。

――先ほど名前が挙がった Norman Blakeなんですが、どんなところに惹かれたんでしょう?

“タッチ”が大好きなんだ。速いラインを弾くときでも、複雑なフレーズでも、どこか“歌っている”ように聴こえる。すごく自然なのに、同時に木の響きを感じるような、あのウッディな質感がいいんだ。彼の音って、古いMartinのギターが本来持っているトーンをそのまま体現している感じがする。木材の響き、スチール弦の金属感、ベルのような倍音、そういった全てが上品にまとまっていて、“ギターが鳴りたい音で鳴っている”感じがするんだよ。

――先ほど Jerry Garcia の名前も出ましたよね。Grateful Dead と Jerry Garcia はアメリカ音楽の中でとても重要だけど、どこか特別なポジションにいる存在だと思うんです。彼のどこに魅力を感じていましたか?

僕は Grateful Dead を聴いて育ったわけではないんだ。でも Jerry Garcia やその周りの人たちは、僕が育った場所から車で30分くらいのところに住んでいた。だから彼らの音楽は土地の空気のように、いつもどこかで流れていた。僕が David Grisman と演奏するようになった頃、ちょうど García と Grisman がやっていた (ブルーグラスのプロジェクト)“Old & In the Way” の音源が再発されたタイミングだったんだ。だから僕が Jerry の演奏で最初に触れたのは、Grateful Dead ではなくブルーグラスやオールドタイム寄りの Jerryだった。そこから少しずつつながって、Dead の音楽にも入っていったのを覚えているよ。

――僕は大学生の頃、 Grateful Dead の公式ブートレグ『Dick’s Picks』を集めていたんです。Jerry García のインプロビゼーションって、ジャズでもないし、ロックでもない唯一無二の魅力がありますよね。あの“特別さ”についてどう思いますか?

その通りだよ。彼の即興性には、カテゴリーでは説明できない魅力がある。僕が若い頃に習っていたギタリストで、Steve Kimockっていう人がいるんだけど、彼は “Jerry García が好きなギタリスト”として有名だった人なんだ。彼はジャムバンドの世界で活動していて、Jerry の音楽が持つ長尺の即興性を深く理解してる人だった。Kimock から学んだことのひとつは、Jerry の音楽にはインド音楽やラーガのような発想があるということ。ひとつのコード、ひとつの音階、ひとつの中心だけで20分演奏しても、ずっと魅力があるんだよね。コード進行で展開させるんじゃなくて、ひとつの音のまわりを旅する感覚。それがあの音楽の美しさなんだと思うね。Jerry と Kimock の音楽を通して、僕は「音楽は変化しなくても、旅になる」ということを学んだんだ。

――いまインド音楽の話が出ましたが、アメリカのアコースティック・ギタリストには、ラーガやインド古典音楽、そこから影響を受けた現代音楽に触れている人が多い印象があります。あなたにもそういう時期はありましたか?

もちろんあるよ。David Grisman と演奏し始めて少し経った頃、たしか10歳とか11歳くらいだったと思う。

――10歳…まじすか

でも本格的にのめり込んだのは13〜14歳の頃だよ。Ali Akbar College of Music(※インドの音楽家アリ・アクバル・カーンがインド古典音楽を教えるためにカリフォルニアに設立した学校)でシタールとタブラを学んだ。完全に“インド古典音楽モード”だったね。あの時期は大きかった。

――インド音楽とアコースティック・ギターといえば、Robbie Bashoみたいな人もいますよね。

深く聴き込んでたわけじゃないけど、もちろん聴いたよ。すごくクリエイティブだよね。細かく語れるほど覚えてないから、日本に行く前に、もう一度ちゃんと聴き直してくるから、ちょっと待ってて(笑)。

――ははは、じゃ、お願いします。Robbie BashoはTakoma Recordsからもアルバムを出していました。

Takomaは本当にすごいよね!John Fahey のレーベルなんだけど、あのレーベルから生まれた音楽って、どれも個性的で唯一無二だし、同じレーベルなのにまったく似ていない。Fahey、Basho、Leo……みんな全然違うアプローチなのに、全てが魅力的だ。

――Takomaと言えば、あなたは今年、Leo Kottkeとのコンサートをやってましたよね。あなたにとって、Leo Kottke はどんな存在なんでしょう?

Leo とは最近アメリカでツアーを2本一緒に回っていて、そこでようやく“仲間として近くで彼を知る”経験ができた。ひとりのギタリストとして、そして人として、彼から学ぶものは本当に大きいよ。僕にとって Leo は最高のギタリストのひとりだから。

Leo のすごさって、まず“ソロ・ギター”という形式に対して深い敬意を持っているところ。ひとりなのに、彼が弾くとオーケストラを聴いているように感じる瞬間がある。そして彼の楽曲の構造がとてもユニークなんだよね。どこかJohn Philip Sousa のマーチのような雰囲気がある。これは彼が最初はトロンボーン奏者だったことと関係していると思う。彼の曲にはオーケストラ的な長いストーリー性があって、グルーヴィーなのにファンクとは違う、自発的で野性的なエネルギーがある。即興、クラシック、フォーク、ブルース――その全てがあるのに、どれにも完全には収まらない。それがソロ・ギターの美しさでもあるんだ。新しくて、自由で、まだ誰もやっていないことができる。僕は Leo の音楽から、そういう感覚をもらってるんだ。

――ちなみにLeo Kottke とのデュオ・ツアーは、どんなきっかけで始まったんですか?

最初は僕も彼とは全く接点がなかった。 “触れられない伝説”みたいな存在だと思ってたくらいだよ(笑)。でも、長年一緒に演奏しているドラマーのDave Kingがミネソタ出身で、Leo もミネソタ、特にミネアポリス周辺出身なんだ。彼らは先にデュオでツアーをしていて、そこから僕の音楽のことが Leo の耳に届いたらしい。

――The Bad PlusのDave Kingがきっかけですか。

そうなんだよ。その後、エージェント同士がつながって、「ツーマンでやってみよう」という話になった。いまの形式は、僕が1時間、Leo が1時間演奏するスタイル。とても良い時間になっているよ。

――Leo Kottke の作品で、好きなアルバムはありますか?

アルバムなら 『6- and 12-String Guitar』 が好きだね。

――アルマジロのジャケの名盤ですね。

そう、Takomaからの1作目だね。たしか録音は3時間くらいで終わったと聞いている。座って、弾いて、はい終わり。でもあのアルバムには、説明できない強さと息遣いがある。伝説的な作品だと思う。後期の作品も好きなんだ。バンド編成で演奏していても、彼のヴォイスはいつもはっきり届く。どの作品も素晴らしいよ。

――Takomaの創始者のJohn Fahey は、アメリカのアコースティック・ギター史において非常に大きな存在だと思います。あなたはFahey のどんなところに魅力を感じていますか?

Fahey は、伝統への深い敬意と、強烈な創造性を同時に持っていた人だと思う。僕が共感するのは、歴史を抱えながら新しい音を生み出す感覚だね。僕らは膨大な音楽の歴史の上に立っていて、その中から何を受け取り、どう更新していくのかを考えてる。それは難しいけど、とても刺激的な課題なんだ。彼の音楽には、デルタ・ブルースの身体性と、まるでオーケストレーションのような発想が同居している。それに、ミニマリズム的な感覚もあるよね。たとえば 『Blind Joe Death』に収録されてる「Sligo River Blues」。あのループは短いフレーズなのに、弾き重ねるほど意味が変わっていく。まるで化学反応みたいなんだ。

だから僕にとって Fahey は「ギターの錬金術師(Alchemist)」イメージだね。彼が提唱したAmerican Primitive という文化そのものも大きな影響源だと言えるね。

――Fahey 以降の American Primitive 系ギタリストはたくさんいて、いまも若い人が出てきています。そういう流れは追ってましたか?

正直に言うと、追ってたわけではないんだ。でも、あの音楽から受け取ったものは確実にある。「歴史を研究し続けてる」というよりは、それを自分の中で育ててきた感じに近いのかな。American Primitive、Chet Atkins 系、そしてジャズの中でのソロ・ギター、それぞれ別の系譜だけど僕の中では全部繋がっているんだ。僕が日本で演奏しようとしているソロ・ギターも、その全部の間にある感覚だね。だから、僕の場合はジャズの伝統のレンズをかなり通したものではあるのは間違いないんだけど、スタイルとしてのものじゃないんだよ。僕のソロ・ギターは「音楽を通じてのストーリーテリング」に近いものなのかもしれないって思うよ。

――アコースティック・ギターといえば、スコットランドやアイルランドのトラッド系ギタリストにも優れた人が多いですよね。そういう音楽は研究したことがありますか?

あの伝統はものすごく美しいし、尊敬してるよ。たとえばDavey Grahamとか、Paul Bradyとかね。あの世界には、独特のリズムやアーティキュレーションがあって、ブルーグラスやブルースとはまったく違う。僕はあの伝統の出身ではない。でも、ギターを弾いていると自然に感じる瞬間があるんだ。「このコード、どこかスコティッシュだな」とか、「このライン、アイルランド民謡っぽいな」って。理由はたぶん、ギターという楽器が世界中の文化を吸収してきた楽器だからなんだと思う。たったひとつのコードにも、いろんな歴史が響いている。僕があの音楽を愛する理由は、そこにあるんだ。

――バート・ヤンシュはどうですか?

Bert Jansch!もちろん大好きだよ。彼の音楽は聴くたびに「うわ、すごい…」ってなる。彼の音楽は“できる・できない”じゃなくて、ただファンでいられればいい音楽。聴くだけで十分満たされる。演奏できる必要なんてないんだ(笑)

――アコースティック・ギターの話だと、Ry Cooder はあなたにとって大きな存在なんじゃないかと思うんですが、どうですか?

Ry Cooderは大きいよ。僕とは弾き方もアプローチも違うけど、彼の影響はすべてのギタリストに流れてると思う。Fahey が歴史と創造性の橋渡しだったように、Ry はブルース、キューバ音楽、Joseph Spence などを経由したカリブ音楽、そして、Mississippi John Hurtから連なる系譜、そういったいろんな文化の交差点に立っている存在なんだ。パワフルだよね。

僕自身は今、ソロ・ギターの世界で、ジャズ、American Primitive、Julian Bream のようなスペイン音楽に特化したクラシック・ギター演奏の精神性、それらがどう交わるかを模索している最中なんだ。Ry は、そんな探求に光を照らしてくれる灯台みたいな存在だと思っている。

――アルバム『Speak To Me』の時のインタビューで、「あのアルバムでは自分のストーリーを語りたかった。そのために大きい編成を使った」と言っていましたよね。その時に「実はソロ・ギターのアルバムにするか迷った」とも言っていました。あなたにとってソロ・ギターというフォーマットは、どんな表現が可能なものなのでしょう?

ソロ・ギターはね、「空間と向き合う音楽」なんだと思ってる。ひとりで演奏していると、音と音のあいだのスペースがすごく際立つ。その“余白”が大事なんだ。その余白があるから、聴き手が自分の感情や記憶を音楽に投影できる。演奏者が全てを指示しないから、音楽が“共有の場所”になるんだよね。

大編成はレイヤーになっていく。いろんな視点が同時に動く。ソロ・ギターはその逆で、メッセージがまっすぐ届く。必ずしも強くなくていい。でも時々ソロ・ギターの方が心に深く刺さる瞬間があるんだ。それが、このフォーマットの魔法だよね。いつもじゃなくて、時々ね。でも、ソロ・ギターにはそんな魔法があると思うんだ。

■リリース情報

ジュリアン・ラージ AL『ソロ・ライヴ』

2025年12月5日リリース 来日公演会場限定販売(来日公演後の販売有無は未定)

PROZ-1158 CD ¥3,300 (tax in)

収録曲:

01. 40’s (7:34)

02. ダブル・サウスポー (7:18)

03. ブルー・ダヴ (4:27)

04. オーディトリウム (7:13)

05. セイ・イット (5:54)

06. デイ・アンド・エイジ (5:43)

07. ノクターン (4:48)

08. オミッション (6:31)

09. ノーザン・シャッフル (10:20)

10. ライランド (4:13)

プロデュース:ジュリアン・ラージ

パーソネル:ジュリアン・ラージ (g)

★2024年11月13日~24日 アイルランド、イギリスでのライヴ録音

■来日公演情報

JULIAN LAGE SOLO ”World’s Fair 10-Year Anniversary Tour”

▶︎ジュリアン・ラージ ソロ World’s Fair 10-Year Anniversary Tour 特設ページ:こちら

<TOUR SCHEDULE>

12.5 fri.

【群馬 高崎】 高崎芸術劇場 / スタジオシアター

12.6 sat.

【東京 南青山】ブルーノート東京

→SOLD OUT Thank you!

12.8 mon.

【北海道 札幌】 札幌コンサートホール Kitara / 小ホール

12.10 wed.

【東京 錦糸町】すみだトリフォニーホール / 大ホール

12.11 thu.

【大阪 梅田】サンケイホールブリーゼ

12.12 fri.

【広島】広島クラブクアトロ