マイルス・デイヴィス。まごうかたなき、ジャズという表現の巨人である。そんな偉人を代表するレーベルは? そう問われるなら、大半の人は1958年から1980年代にかけてレコードを出したコロムビアという人が多いだろう。だが、彼の表現歴を見据えると大きく浮かび上がってくるのが、ジャズ黄金時代にジャズ正道の担い手として瑞々しいトランペットのソロを一点の曇りもなく披露していた、コロムビア期より前のプロダクト群だ。それらは、まだマイルス・デイヴィスが神格化される前で、ハード・パップという大海のなかを悠々と泳がんとしていた姿を雄弁に伝える。ここでは2025年ジャズ名盤再発シリーズ“ジャズは百貨店”のリストにある11作品を例に取りながら、23歳から30代前半にかけてのマイルス・デイヴィスの眩しいクリエイティヴィティの行方を追っていこう。

マイルス・デイヴィス クールの誕生【CD】【UHQCD】

Available to purchase from our US store.初期作『クールの誕生』はハード・バップ以前のビ・パップの時代となる1949年1月21日と4月22日、そして1950年3月9日に録音されたが、これはかなり先進的な内容を持っていた。この後も付き合いを持ちインスピレーションを受けることとなった編曲家のギル・エヴァンス主導の音楽研究会を根に置き、ジェリー・マリガンやリー・コニッツ、ジョン・ルイスら当時の先進的なミュージシャンたちによる大型編成のバンドにて録音。すでに先輩たちはマイルス・デイヴィスという後のジャズ・スターの真価を認め、精緻なアレンジと大人志向の演奏を提供し、それらはクール・ジャズという様式の先鞭をつけるものだった。オリジナルは長時間録音が可能ではないSP仕様にてレコーディングされ、曲の長さは2分代から3分間強。だが、そこには3分間のマジックがつまりまくりっている。マイルス・デイヴィスというと、ジャズの様々なスタイルを切り開いた人物だったが、初期から彼はそうだったのだ。

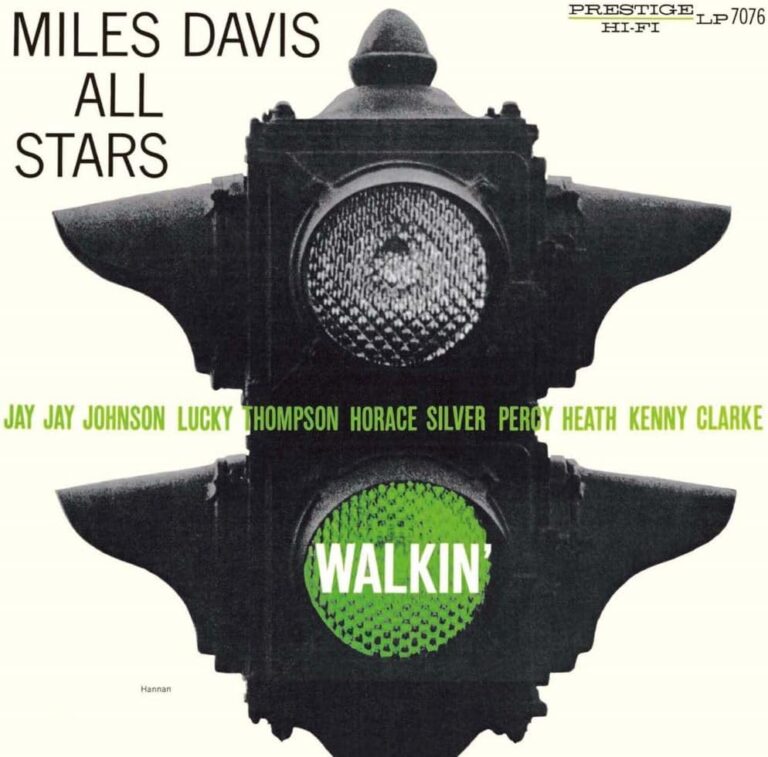

マイルス・デイヴィス ウォーキン 【CD】【UHQCD】

Available to purchase from our US store.人気作『ウォーキン』は1954年4月3日と4月29日の録音を片面ずつにおいたアルバムだ。トロンボーンのJ.J.ジョンソンやピアノのホレス・シルヴァーらとともに、個人能力主義的要素を強めたハード・バップ表現が花開こうとしていた時代に、ミュートのトランペット・ソロに顕著であるようにマイルス・デイヴィスは旧来の奏者たちのマナーに埋もれない新しい手触りを開示している。

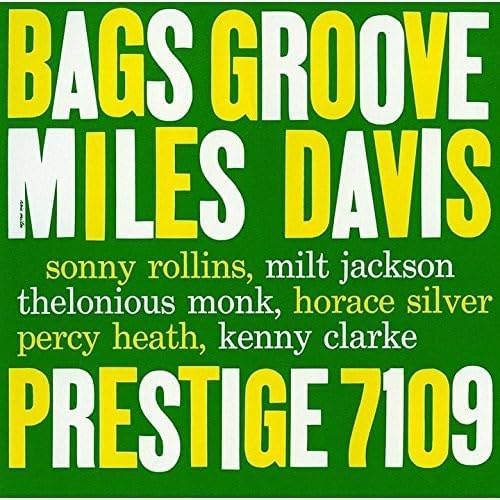

マイルス・デイヴィス バグズ・グルーヴ【CD】【UHQCD】

Available to purchase from our US store.

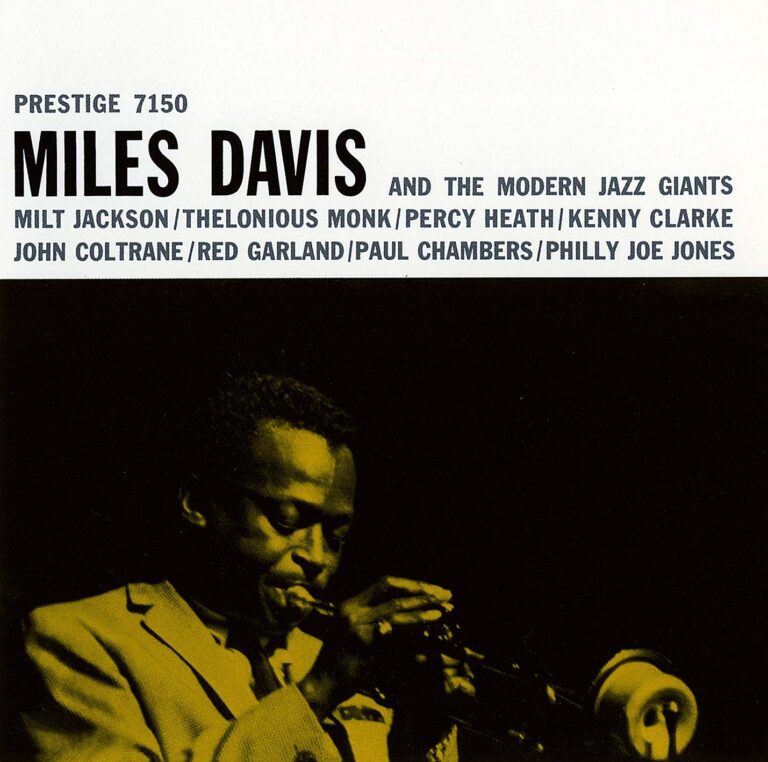

マイルス・デイヴィス マイルス・デイヴィス・アンド・ザ・モダン・ジャズ・ジャイアンツ【CD】【UHQCD】

Available to purchase from our US store.テナー・サックス大王たるソニー・ロリンズが入った1954年6月29日録音曲を中心に、MJQのミルト・ジャクソンのヴァブラフォンの妙味が生きる12月24日録音のタイトル曲が収録された『バグズ・グルーヴ』はモダン・ジャズの王道で輝くデイヴィスの姿を認めることができる。さらに、先出の1954年12月24日、そして1956年10月26日の録音曲をまとめた『マイルス・デイヴィス・アンド・ザ・モダン・ジャズ・ジャイアンツ』では、個性派ピアニストのセロニアス・モンクやミルト・ジャクソン、顔役的ドラマーのケニー・クラークをはじめ、当時の東海岸ジャズのトップ・ランナーらとの個性のせめぎ合いが収められた。

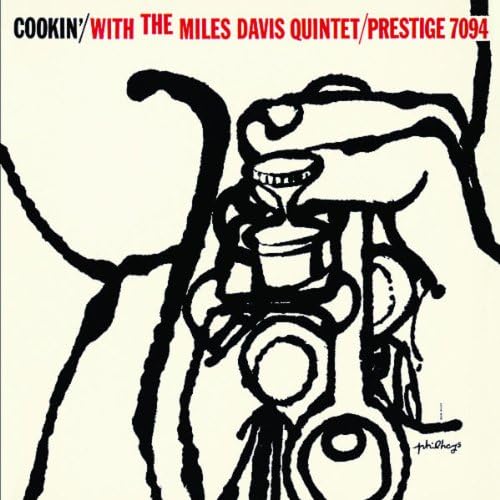

マイルス・デイヴィス・クインテット クッキン【CD】【UHQCD】

Available to purchase from our US store.

マイルス・デイヴィス・クインテット リラクシン 【CD】【UHQCD】

Available to purchase from our US store.

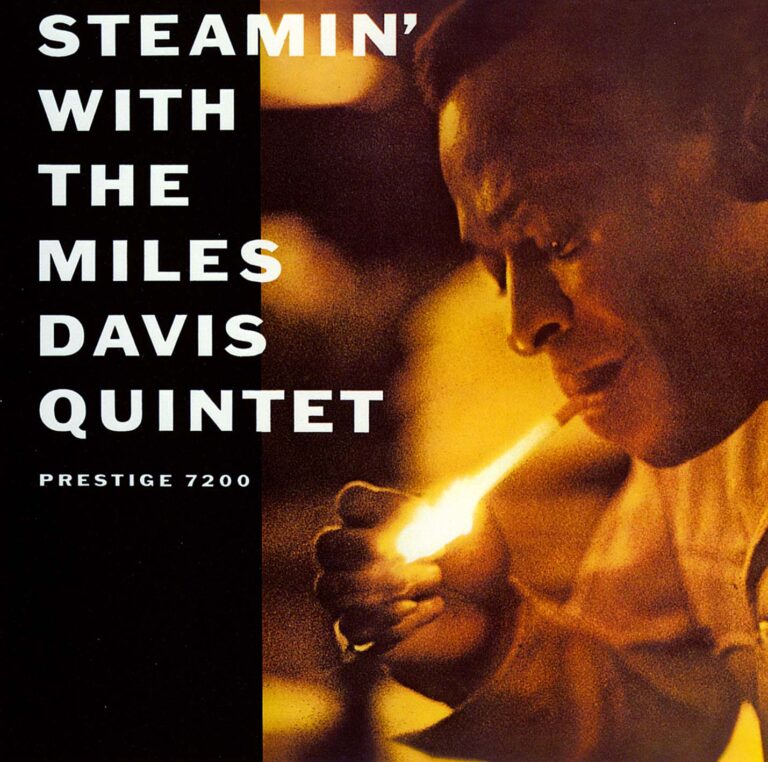

マイルス・デイヴィス・クインテット スティーミン【CD】【UHQCD】

Available to purchase from our US store.

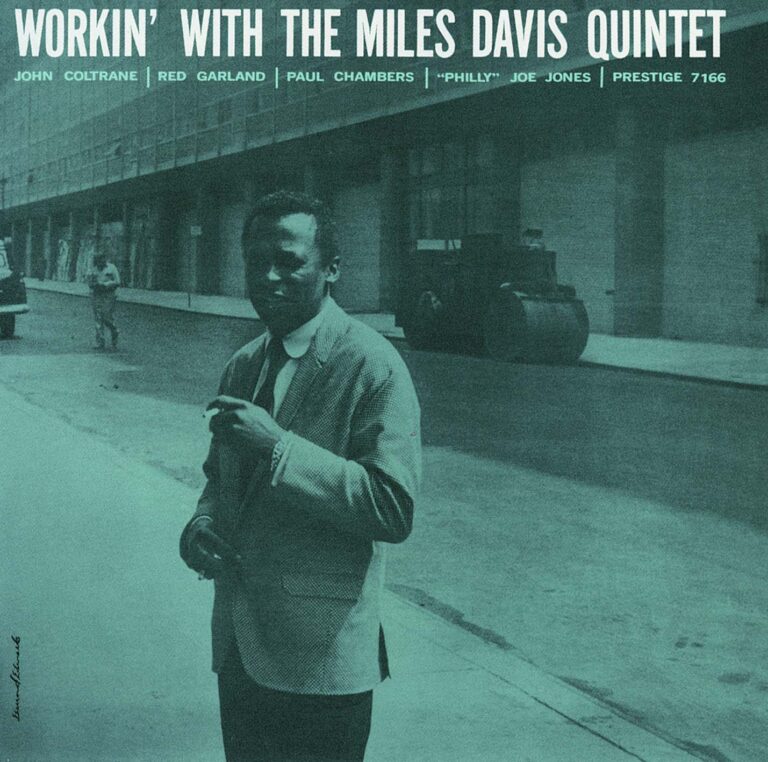

マイルス・デイヴィス・クインテット ワーキン【CD】【UHQCD】

Available to purchase from our US store.プレスティッジ期のマイルス・デイヴィスというと1番よく知られるのが、“マラソン・セッション”と称される『クッキン』と『リラクシン』(この2作は1956年5月11日録音)と『スティーミン』と『ワーキン』(こちらの2枚は1956年10月26日録音)の4作品だ。テナー・サックスのジョン・コルトレーン、ピアノのレッド・ガーランド、ベースのポール・チェンバース、ドラムのフィリー・ジョー・ジョーンズという陣容で、ほぼ1テイクで録られたというこの4作品は、総合レーベルであるコロムビアから誘われたため、プレスティッジに残された契約枚数をこなすために行われた。とはいえ、その“一筆書き演奏”は当時のマイルス・デイヴィスとその周辺の奏者たちの驚異の作法を伝えて余りある。コロムビア移籍第一作『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』も同じ顔ぶれでレコーディングされており、面々はマイルス・デイヴィスの“黄金の第一期クインテット”と呼称もされた。また1958年3月9日に録音された、当時マイルス・デイヴィスのグループに参画していたキャノンボール・アダレイの『サムシン・エルス』は実質デイヴィスのリーダー作と言っていいものだ。彼主導で録られたものの、コロムビアとの契約との関係でキャノンボール・アダレイのアルバムとなった同作は、やはりマイルス・デイヴィスのハード・バップ美学を伝える。

キャノンボール・アダレイ サムシン・エルス +2【CD】【UHQCD】

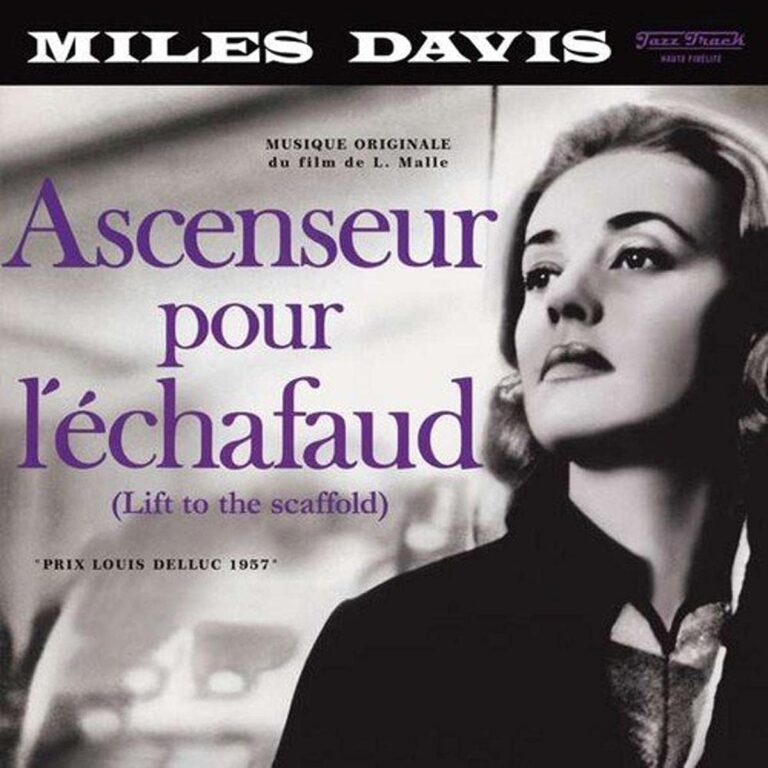

Available to purchase from our US store.ところで、マイルス・デイヴィスの初期キャリアにおいて、パリは重要な土地/項目であった。彼はピアニストのタッド・ダメロンのグループで、1949年に初めてフランスに滞在。その際にシャンソン歌手/女優として大成するジュリエット・グレコと恋仲にもなり、同地の開放的な気運を満喫した。その帰国後、黒人差別に満ちた米国の状況に失望し、彼はより薬禍に陥ることとなったというのはともかく、マイルス・デイヴィスにとってフランスは自由や洗練を指し示す土地であり、彼の創造性を広げたのは疑いがない。1957年12月4〜5日録音の“ヌーヴェル・バーグ”を代表する監督となるルイ・マルの第一作『死刑台のエレベーター』のサウンドトラック盤と、1958年6月録音の『ルグラン・ジャズ』はかようなマイルス・デイヴィスのフランスへの共感が投影された作品だ。前者はテナー・サックスのバルネ・ウィランら仏人奏者たち(ドラムは同地に滞在していたケニー・クラークが叩いた)と映画ラッシュを見ながらパリで録られ、映画音楽の作編曲家としてまず知られるピアニストのミシェル・ルグランの洒脱な後者はビル・エヴァンスやジョン・コルトレーンら逸材たちとニューヨークで録音された。蛇足だが、ルイ・マルもルグランも当時はまだ20代半ば。彼らのマイルス・デイヴィスの起用は、新しい時代の表現を作りたいという気概と重なるものではなかったか。

マイルス・デイヴィス 死刑台のエレベーター【完全版】【CD】【UHQCD】

Available to purchase from our US store.

ミシェル・ルグラン ルグラン・ジャズ +3 【CD】【UHQCD】

Available to purchase from our US store.かような1950年代後期までのマイルス・デイヴィスの作品群には、完全にエスタブリッシュされる前の、瑞々しい彼の演奏や好奇心を十分に伝えて余りある。真っ直ぐにジャズと向き合うその様は天賦の才の持ち主ならではの閃きや歌心に満ちる。そうした1950年代の記録は、マイルス・デイヴィスという巨大な像を知るためには不可欠なもの。そして、月並みな書き方になってしまうが、若いって素晴らしい。周りの状況とともに大きく呼吸し、日々ジャズ観に磨きをかけていたマイルス・デイヴィスの当時の輝きは今も色褪せない。